チームメンバーのモチベーションを上げるには?チームの士気を高めて生産性アップ

どれだけ優秀な人材がそろっていても、チーム全体の士気が低いと、生産性は確実に落ちていきます。一見、そつなく仕事をこなしている部下でも、実は「評価されていないのでは」などといった不安を心の奥で抱えているかもしれません。そして、その不安はモチベーションの低下につながり、やがてチーム全体の空気や成果にまで影響します。

特にリモートワークや多様化する働き方で顔を合わせる機会が減っている今、こうした「内なる変化」に気づくのは簡単ではありません。では、どうすれば「見えにくい変化」に気づき、前向きなエネルギーに変換していけるのでしょうか?日々のコミュニケーションの在り方をヒントに、チームメンバーのモチベーションアップについて解説します。

目次

1.モチベーション向上とコミュニケーションが重要な理由

近年、多くの企業から「メンバーの自発性が低い」「チーム内の連携がうまくいかない」といった声が上がっています。その背景にはチームメンバーのモチベーションやエンゲージメントの低下があります。

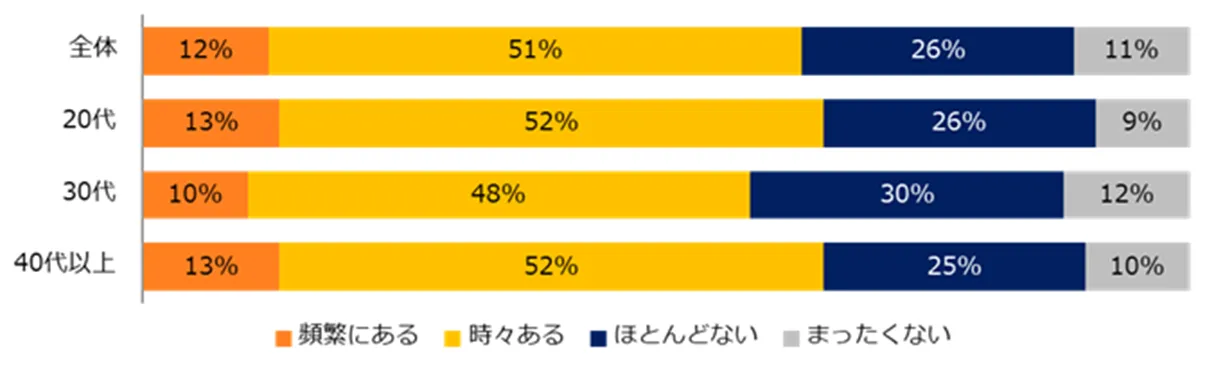

エン・ジャパンによる「仕事のやりがいに関する調査」では、「仕事に対するやりがいを感じることがない(ほとんどないを含む)」と回答した人の割合は全体の約37%でした。

―――以下、引用―――

【図3】あなたは現在の仕事で「やりがい」を感じることがありますか?(年代別)

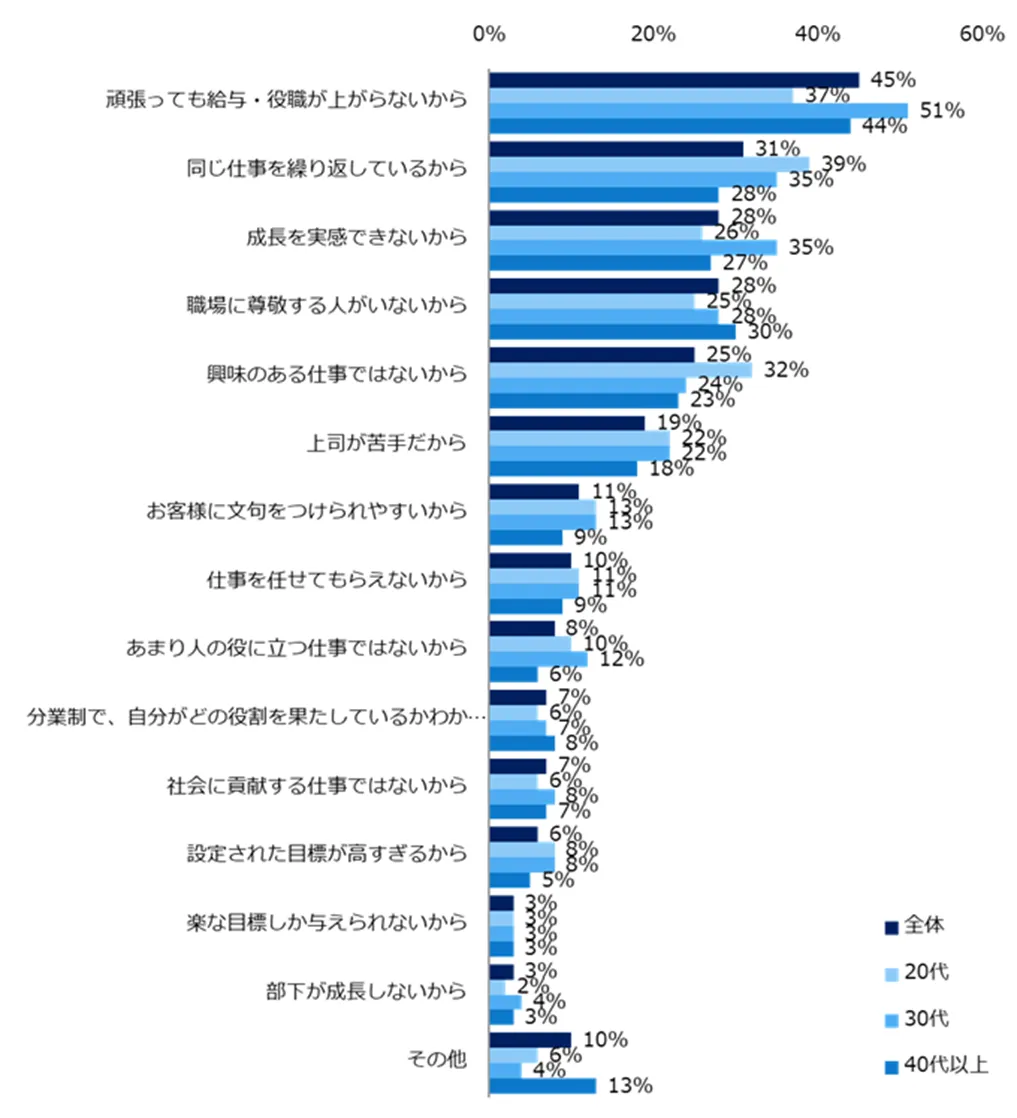

仕事でやりがいを感じることが「ほとんどない」「まったくない」と回答した方に、やりがいを感じられない理由を伺うと、上位は「頑張っても給与・役職が上がらないから」(45%)、「同じ仕事を繰り返しているから」(31%)でした。

【図7】やりがいを感じることが「ほとんどない」「まったくない」と回答した方へ伺います。仕事でどのような時に、「やりがい」を感じますか?(複数回答可・年代別)

―――引用終了―――

引用:「エン・ジャパン ビジネスパーソン3900人に聞いた「仕事のやりがい」に関する調査」

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/40621.html

やりがいを感じない理由は「頑張りが認められない」「同じ業務の繰り返し」など、上司や組織からのフィードバックや対話の不足に関連するものが多い結果となりました。

では、なぜモチベーションが低下するのでしょうか。次の章では、モチベーションが低下しやすい状況や、現場でよくある事例などを挙げながら詳しく見ていきます。

2.モチベーション低下のサインとは

モチベーションの低下は、「やる気がない」とはっきり言葉に出るわけではなく、むしろ、表情が硬くなる、雑談を避けるようになる、朝の出勤時に口数が少なくなるといった、ほんのわずかな変化として表れることが多いため、周囲がそのサインを見逃してしまうことが少なくありません。

こうした行動の背後には、「今は誰とも話したくない」「そっとしておいてほしい」といった内面的なメッセージが隠れている場合があり、さらに、ミーティングでの発言が減る、報連相の頻度が下がる、雑務にかかる時間が長くなるといった変化も、モチベーションや集中力の低下、あるいは心理的な不安の表れである可能性があります。

ただし、普段からメンバー一人ひとりの様子をよく見ていなければ、これらのサインに気づけません。関係性が浅い場合や、日常的なコミュニケーションが不足している環境では「なんとなく変だな」と思っても「気のせいかな」と流してしまい、フォローのタイミングを逃すことも多くあります。

実際、厚生労働省の「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)」では、仕事や職業生活でのストレスについて相談できる人がいると答えた労働者は9割以上ですが、実際に相談したことがある労働者の割合は7割程度にとどまっており、現実的には思っていたより相談しにくいようです。

参考:令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要内「事業所調査」より

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_kekka-gaiyo02.pdf

一方で、日々のちょっとした変化に敏感なマネージャーやリーダーがいる職場では、モチベーション低下の兆しをいち早く察知し、早めに対話やフォローを行うことで、問題が深刻化する前に解消につながります。結果として離職率の低下やチームの信頼関係の改善といったポジティブな影響をもたらす事例も少なくありません。

大切なのは、業務に支障が出てから対応するのではなく、メンバーの変化を予兆の段階で察知し、気づいたタイミングで声をかけられるような関係性や習慣を日常の中に育てていくことです。そうした意識と行動が、チーム全体の士気を上げるための基盤になります。

3.チームメンバーの能力を引き出す、リーダーのコミュニケーション

チームの成果を高めるうえで、リーダーに求められる最も重要な役割の一つは、メンバーの能力とやる気を最大限に引き出すことです。メンバーの能力は一人ひとりが掛け算のように影響し合っており、チーム内の関係性や心理的な安全性が整っていなければ、その能力を最大限に発揮することは難しくなります。

優秀なメンバーが揃っているチームだとしても、モチベーションが低ければ、その力を十分に生かしきることはできません。

しかし、リーダーの声かけやフィードバックによって、「自分は期待されている」「ちゃんと見てもらえている」と感じるだけで、人は自らの力を再認識し、前向きに行動できるようになります。

このように「メンバーの能力×やる気」が生産性を生むと考えれば、日々の何気ないコミュニケーションや、小さな承認、良いタイミングでの声かけが、チーム全体のパフォーマンスに直結することが見えてきます。

リーダーによる日常的なフォローアップや対話が、メンバーのエンゲージメント向上に直結することは、複数の調査でも明らかになっています。たとえば、パーソルホールディングスの「人的資本経営に関する企業の取り組み実態調査」(2023年)では、エンゲージメント向上に課題を感じている企業が72.1%にのぼり、その具体的な課題として「管理職層の課題認識が薄い」が30.6%で最上位となっています。これは、管理職によるコミュニケーションや関心の持ち方が、エンゲージメント向上において重要な要因であることを示しています。

このような結果からも、リーダーが一人ひとりに適切なフィードバックやコミュニケーションを取り続けることが、メンバーの心理的安全性を高め、自発的な貢献意欲(エンゲージメント)を育てる鍵であると言えます。

つまり、リーダーからの関わり方一つで、メンバーの意欲や従業員定着率が大きく左右されるということです。

参考:パーソルホールディングス「人的資本経営に関する企業の取り組み実態調査」(2023年)

https://www.persol-group.co.jp/news/20230210_11513/?utm_source=chatgpt.com

また、個々の能力を引き出すには、「今、どんな状態か」を知ることが第一歩になります。忙しさのあまり、メンバーの変化を見逃してしまうと、フォローのタイミングを逃し、結果として本来の力が埋もれてしまうことにもつながります。

だからこそリーダーには、能力の有無を見るのではなく、いまその力を出せる状態かどうかを丁寧に捉える視点が求められており、そのベースとなるのが、日々の対話や気づきを通じたコミュニケーションなのです。

4.チームの変化を可視化する新しいアプローチ

リーダーによるコミュニケーションやフォローアップは、メンバーのモチベーションやエンゲージメントを高めるうえで非常に重要です。

ただし、実際の現場で毎日一人ひとりの変化に常に気づくのは、容易なことではありません。メンバーが複数いればなおさら、全員の状態を細かく観察し、適切なタイミングで声をかけるのは難しくなります。

元気がなさそう、ミスが続いている気がするなど多少違和感を抱いても、業務に追われて声をかけられなかったり、判断を後回しにしてすることもあるでしょう。

こうした小さなサインを見逃さず、必要なときにしっかりフォローするには、リーダーの感覚だけに頼るのではなく、サポートとなるツールを活用することが有効です。

「ここレポ」で、メンバーの変化にいち早く気づく

「ここレポ」は、勤務前後のサーベイと顔写真の記録を通じて、メンバーの感情や体調の変化を可視化するツールです。

1日数秒でできる簡単な入力で、メンバーのコンディションや気分の変化を把握でき、リーダーが対応のタイミングを見極めやすくなります。

たとえば、数日続けて「やや疲れている」と記録されたり、表情に変化が見られたりする場合、管理画面上にアラートとして表示されます。忙しい日々の中でも気になるサインを逃さず、フォローのきっかけをつかむことができます。

本人が言葉にしづらいストレスや、何となく調子が悪いといった感覚も、日々の記録を通じて早い段階で把握できるようになります。

さらに、ここレポにはチャット機能も搭載されています。メンバーからの報告にリーダーがすぐに返信できる体制があるため、タイムラグのないやりとりが可能です。

たとえば、「体調不良」と入力があった場合に、すぐに「無理しないで。業務調整します」と返信することで、メンバーは自分の状態がきちんと共有されていると実感できます。

このようなやりとりの積み重ねが、安心感や信頼感を育てていきます。

日々のデータは蓄積され、個人の傾向やチーム全体の状態を俯瞰して見ることも可能です。

一人ひとりの小さな変化に気づき、適切なアクションにつなげるためのサポートとして、ここレポのようなツールは、リーダーにとって心強い味方になります。

5.「ここレポ」でリーダーを支える仕組み

リーダーとして大切なのは、メンバー一人ひとりの変化に気づき、声をかけ、必要なサポートにつなげていくことです。しかし、日々の業務に追われるなかで、すべてのメンバーの状態を常に把握するのは、現実的には難しいと思います。

ここレポは、そうしたリーダーの「気づき」を支えるツールです。出勤前と退勤後にメンバーがサーベイに答え、顔写真を撮ることで、その日の気分や表情の変化を可視化することができ、メンバーの小さなサインを、日々の記録から読み取ることができます。

また、「ここレポ」のもうひとつの特長は、マネージャーが毎日数分間でもメンバーと向き合う時間を持つきっかけをつくることです。短い時間でも、継続的に関心を向けることで、メンバー自身のモチベーションやエンゲージメントにも良い影響が生まれます。

「ここレポ」は、チーム単位・部門単位でのスモールスタートが可能です。まずは自分が所属しているチームの活性化を図ることができます。

日々のちょっとした変化に気づき、それをきっかけにした対話やフォローにつなげていく。「ここレポ」は、その一歩を支える身近な仕組みとして、リーダーの皆さまの心に寄り添います。

まとめ

チームの力をしっかり発揮するには、メンバー一人ひとりの能力を引き出し、やる気と結びつけていくことが重要です。能力があっても、モチベーションが低ければ力を十分に発揮できません。

大切なのは、変化に気づき、必要なときに声をかけられる環境を整えることです。とはいえ、多くの業務を抱える中で、全員の様子を把握するのは容易ではありません。

そんなときに役立つのが、日々のコミュニケーションを支える仕組みです。「ここレポ」を活用すれば、小さな変化に気づき、フォローするきっかけをつくることができます。

リーダーがすべてを抱え込まず、チームの力を引き出すための工夫を持つことが、信頼と成果につながる第一歩になります。

鈴与シンワートの「ここレポ」では、チームリーダーに役立つ機能や業務サポートに力を入れています。それぞれのサービスでご相談やお見積りも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。